|

|

Quanto dolore, e che sguardo desolato. Sull’umanità, i suoi infingimenti, le sue ipocrisie, descritte col pennino intinto nel curaro, se solo s’usassero ancora i pennini.

E invece no, si ticchettano dita su tastiere, nell’epoca in cui la via per la fama d’uno come Alessandro Gori ha da passar per la, invero accogliente, palude dei social-media, tutta rapidità, pubblicazione continua, ostentato cinismo. Lui, lo Sgargabonzi, autore di culto d’un tempo in cui la comicità è superata, annichilita dalla realtà; lui, protagonista peraltro d’un dissing di Daniele Luttazzi ch’ebbe, anni or sono, a dargli del fascista. Acqua passata, o quasi: lo Sgarga, ora nella squadra d’autori di Valerio Lundini, una rara novità del panorama recente, a un certo sguardo potrebbe pure apparire come uno che ha svoltato.

Arriviamo in un Puccini gremito (non è poco), armati d’una certa diffidenza: non dichiarata indisposizione, ma un’allerta vigile, complice quella censurabile e infantile invidia riservata ai coetanei di successo. Stand up, grado zero della comicità solitaria, forma che una provincia dell’impero come l’Italia sembra scoprire solo adesso, quando furoreggiano trasmissioni come LOL (sorvoliamo…) e i meme sul web. Gori compare in scena e pare quasi un americano allo stadio del baseball: berretto in capo, felpa abbondante, fisico non proprio atletico. Parla, e già la sala è con lui: pubblico non teatrale in senso stretto, tendenzialmente giovane o quasi, e che già conosce l’acuminato umorismo del nostro. Ha una voce quadrata, bella a suo modo: rende gradevole quella calata esotica da queste parti, un chianino che in certi scempiamenti fono-sintattici, in certi appoggi, echeggia un poco l’aretino.

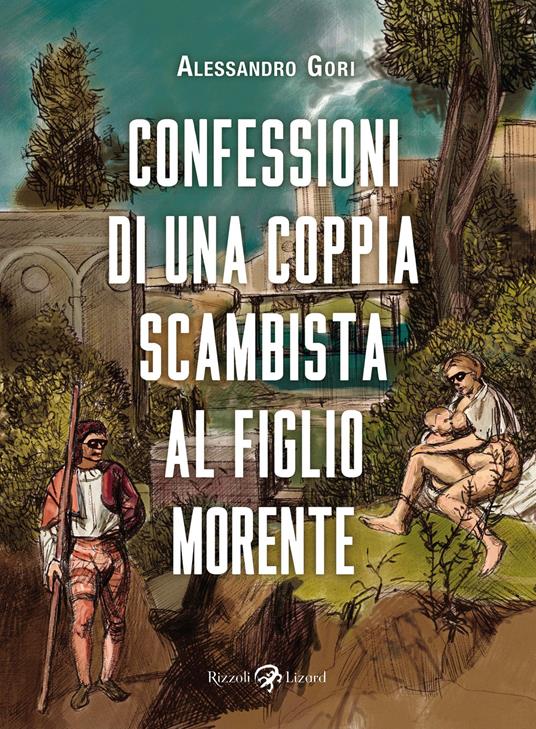

Legge e spagina via, alle sue spalle proiezioni d’immagini statiche, in reazione/contrasto col dettato. Non si muove né impiega in alcun modo lo spazio: in tal senso, come accade anche per i colleghi comedian più scaltri, ci sembra un’occasione perduta; ma si tratta di forma, altra forma. Dice storie surreali, costruite per accumulo ed esplosione, l’incrinatura insinuata da dettagli che gli spettatori, attenti e fedeli, accolgono con risate metronomiche. Sin qui, niente di che. Buona scrittura, ma distanza siderale in chiave scenica, per dire, dal già citato Luttazzi vituperato e desaparecido: tutto resta lì, anzi qui. Potremmo essere a un reading più che a uno spettacolo: i testi sono quasi tutti frutto del libro di prossima uscita, titolo identico a quello della serata.

Legge e spagina via, alle sue spalle proiezioni d’immagini statiche, in reazione/contrasto col dettato. Non si muove né impiega in alcun modo lo spazio: in tal senso, come accade anche per i colleghi comedian più scaltri, ci sembra un’occasione perduta; ma si tratta di forma, altra forma. Dice storie surreali, costruite per accumulo ed esplosione, l’incrinatura insinuata da dettagli che gli spettatori, attenti e fedeli, accolgono con risate metronomiche. Sin qui, niente di che. Buona scrittura, ma distanza siderale in chiave scenica, per dire, dal già citato Luttazzi vituperato e desaparecido: tutto resta lì, anzi qui. Potremmo essere a un reading più che a uno spettacolo: i testi sono quasi tutti frutto del libro di prossima uscita, titolo identico a quello della serata.

C’è un altro livello, però, che non sarebbe (e non è) neppure teatro, bensì letteratura: ed ecco, a quel livello, Gori piazza almeno, e diciamo almeno, due dritti che arrivano direttamente in faccia, allo stomaco, al cuore di chi ascolta. Il brano su Pietro Pacciani, recitato in prima persona, approssimando talvolta pure l’accento del celebre imputato accusato (ingiustamente) d’essere il Mostro di Firenze, e quello dedicato ai letti, sorta di poema in prosa dal vago sapore bukowskiano, d’una disperazione nuda, oscena eppure abilmente filtrata da una penna magistralmente aspra. Due vette, cui s’aggiunge la distruzione post-ideologica dell’Arezzo Wave che fu, descrizione spietatissima di certi festival on the road di qualche anno fa, con lo sguardo dell’escluso livoroso, dell’arrabbiato con e per la vita, del fratello.

In questi singulti amarissimi, tra Rabelais e Céline, imbevuti di inerme e misantropica ripugnanza, la cifra genuina, e altissima, di quello che potrebbe essere considerato un signor scrittore, se solo i tempi lo permettessero, e non soltanto un pregevole autore comico.